Quelle Kongressdokumentation

Vortrag Prof. Dr. Anna Katharina Braun, 2015: Wie Gefühle das Gehirn verändernInstitut für Biologie, Lehrstuhl für Zoologie/ Entwicklungsneurobiologie, Fakultät für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Es ist eine keinesfalls neue Erkenntnis, dass „Bildung von Anfang an“ die Startchancen in der Schule erheblich verbessern. Aus psychologischer, pädagogischer, aber noch vielmehr auch aus biologischer Sicht ist seit langem klar, dass Spielen und Lernen zusammen gehören, beim Spiel werden körperliche und geistige Fähigkeiten für das Erwachsenenleben erworben. Kinder wollen von sich aus, von Geburt an, viel lernen, sie gehen Dingen neugierig auf den Grund. Dabei hilft ihnen eine reichhaltig gestaltete Umgebung, in der viel zu tun, zu erforschen und zu begreifen ist. Um sie in ihrer natürlichen Neugier zu unterstützen, sollten Erwachsene, d. h. Eltern und Erzieher darauf achten, dass die eigenen Entdeckungen und Erklärungsansätze der Kinder im Gespräch, Spiel und gemeinsamem Tun ernst genommen werden, um die Lernfreude der Kinder zu stärken. Dieser seit langem bekannte, angeborene „Lerntrieb“ der Kinder kann mittlerweile auch neurobiologisch erklärt werden: das Gehirn „sucht“ sich seine Anregungen, es „sucht“ nach Abwechslung, und es versucht, Denk- und Erklärungskonzepte zu erstellen. Der Grund für diese Rastlosigkeit, insbesondere des noch ganz jungen, unerfahrenen Gehirns: Jeder Lernerfolg führt zu einem Glücksgefühl, welches, wie im Tierexperiment gezeigt werden konnte, über die Ausschüttung körpereigener „Glücksdrogen“ vermittelt wird (Arbeiten von Stark, Bischof und Scheich, 1999, 2000, 2001). Salopp ausgedrückt, ist das kindliche Gehirn, quasi von Natur aus „lernsüchtig“, es sucht nach dem „Kick“ und nutzt hierzu seine offenbar unerschöpfliche Leistungskapazität.

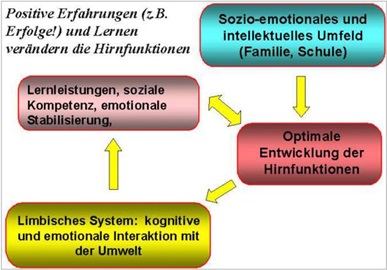

Ein wichtiger und ganz entscheidender Unterschied zwischen dem erwachsenen, erfahrenen Gehirn und dem kindlichen noch unreifen, im Wachstum befindlichen Gehirn ist jedoch, dass kognitive vor allem aber auch emotionale Erfahrungen im kindlichen Gehirn viel massivere und auch dauerhaftere Spuren hinterlassen als im erwachsenen Gehirn, wo nur noch vergleichsweise subtile Veränderungen beim Lernen stattfinden. In jeder Entwicklungsphase des Gehirns werden über Erfahrungen und Lernvorgänge neuronale Strukturen „geprägt“, die das hirnbiologische Substrat für alle weiteren Lernprozesse bis zum Erwachsenenalter bilden. In anderen Worten: frühe Sinneseindrücke, Erfahrungen und Lernprozesse werden hirnbiologisch betrachtet dazu benutzt, die Entwicklung und Ausreifung der noch unreifen funktionellen Schaltkreise im Gehirn zu optimieren. Während dieser kritischen oder „sensiblen“ Zeitfenster werden die Denkkonzepte, die „Grammatik“ für späteres Lernen, und auch für die mit jedem Lernprozess untrennbar verknüpfte emotionale Erlebniswelt angelegt. Auch Gefühle, positive wie auch negative, sind untrennbar mit dem Lernen verknüpft, d. h. es muß größter Wert auf das soziale und emotionale Umfeld gelegt werden! Demzufolge liegt es auf der Hand, dass Versäumnisse während der kritischen Entwicklungszeitfenster, also das Vorenthalten von Gefühlen, Spiel, Erfahrungen, und Lernen und den damit gekoppelten Erfolgs-(Glücks-) Erlebnissen oder das Erzeugen von Entmutigung und Frustration, die Ausreifung der lernrelevanten Hirnsysteme negativ beeinflussen muß (Arbeiten von Braun und Bogerts 2000). Umgekehrt jedoch bietet dieser ausgefeilte hirnbiologische Mechanismus der Umwelt, d. h. den Eltern, Erziehern und Lehrern, eine bislang weit unterschätzte Chance, die funktionelle Entwicklung des kindlichen Gehirns dramatisch zu beeinflussen, d. h. biologisch betrachtet, dafür zu sorgen, aus den genetisch vorgeformten Entwicklungsprogrammen das optimale Ergebnis herauszuholen (vgl. die diversen Arbeiten von Helmeke, Bock und Braun 1999, 2000, 2001, 2002). Ein wichtiges Merkmal der frühkindlichen Entwicklungszeitfenster ist, dass sie begrenzt sind, d. h. sie dürfen nicht ungenutzt verstreichen, sondern müssen für die entsprechenden Fähigkeiten (z. B. den Spracherwerb u. a.) genutzt werden, denn hier gilt leider, wenn auch nicht in der radikalen Absolutheit, der alte Spruch „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“.

Die kritischen Zeitfenster der psychischen bzw. hirnbiologischen Entwicklung liegen jedoch weit vor der Zeit, in der die schulische Bildung einsetzt, sie liegen vielmehr in den ersten drei bis fünf Lebensjahren. D. h. „die Schule muß mit der Geburt beginnen“, um bleibende (und im weiteren Leben positiv nutzbare!)  Spuren im Gehirn zu hinterlassen. Es sei bereits an dieser Stelle ausdrücklich betont, dass absolut kein Grund zu der Befürchtung besteht, dass das kindliche Gehirn in seiner Leistungskapazität jemals „überfordert“ werden könnte! Was im landläufigen Sinne als „Überforderung“ oder Lernproblem bezeichnet wird, erweist sich bei näherer Betrachtung entweder als Unterforderung oder – schlimmer noch – ist das Ergebnis von langweiligem Pauken und Drill, Entmutigung, Frustration und einer dadurch ausgelöschten Wissbegier und dem Verlust der angeborenen Lust am Lernen.

Spuren im Gehirn zu hinterlassen. Es sei bereits an dieser Stelle ausdrücklich betont, dass absolut kein Grund zu der Befürchtung besteht, dass das kindliche Gehirn in seiner Leistungskapazität jemals „überfordert“ werden könnte! Was im landläufigen Sinne als „Überforderung“ oder Lernproblem bezeichnet wird, erweist sich bei näherer Betrachtung entweder als Unterforderung oder – schlimmer noch – ist das Ergebnis von langweiligem Pauken und Drill, Entmutigung, Frustration und einer dadurch ausgelöschten Wissbegier und dem Verlust der angeborenen Lust am Lernen.

Befunde aus der neurobiologischen Forschung

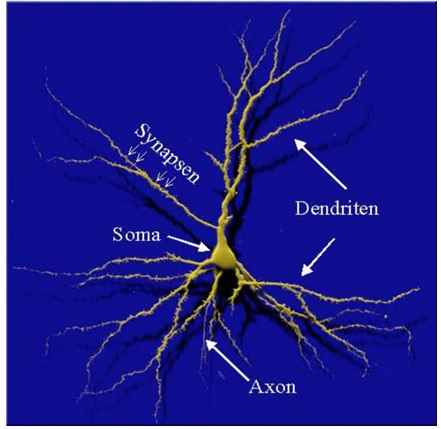

Fragen, von Entwicklungsbiologen wie: Was steuert die Entwicklung des Gehirns, welche Faktoren und Mechanismen sind an der Bildung von Nervenzellen (Abb. 1) und ihren komplexen synaptischen Verschaltungen (Abb.1 und 3) beteiligt? sind ganz eng gekoppelt an Fragen, die sich Eltern und Erzieher stellen: Können diese funktionellen Einheiten des Gehirns bei mangelnder Förderung verkümmern, und wie können wir ihre funktionelle Reifung optimal fördern?

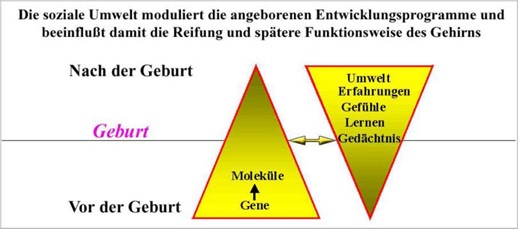

In allen Entwicklungsstadien kommt es zu einem subtilen Wechselspiel zwischen genetisch determinierten, d. h. angeborenen, „vorprogrammierten“ zellulären und molekularen Programmen und von Umwelteinflüssen, Erfahrungen und Lernvorgängen (Abb. 2). Während die genetische Ausstattung den groben Schaltplan des Gehirns und die grundlegenden Antworteigenschaften der Nervenzellen und damit auch die prinzipiellen Eigenschaften der wahrnehmbaren Reize und der prinzipiellen Hirnfunktionen bestimmt, dient die erfahrungs- und lerngesteuerte Feinabstimmung dieser Schaltpläne der Präzisierung und Optimierung der neuronalen und synaptischen Netzwerke. Vor der Geburt dominieren zunächst die genetisch determinierten molekularen Programme, die durch die auf den Fetus einwirkenden noch sehr eingeschränkten Umwelteinflüsse nur in relativ geringem Maße moduliert werden. Solche relativ „starr“ festgelegten genetischen und molekularen Entwicklungsprogramme stellen einen gewissen Sicherheitsfaktor dar, um eine normale Entwicklung und Reifung des Gehirns selbst unter suboptimalen Umweltbedingungen (z. B. Mangelernährung, Stress der Mutter, mechanische Einwirkungen auf den Mutterleib etc.) zu gewährleisten und diese gegenüber störenden Umweltfaktoren abzupuffern. Während der frühen embryonalen Entwicklungsphasen des Gehirns wandern die Nervenzellen des Cortex kurz nach ihrer Entstehung an Ausläufern der Gliazellen entlang, die damit eine Art Pfadfinderfunktion einnehmen. Für das menschliche Gehirn mit seinen mehreren hundert Billionen Zellen ist diese Neuronenwanderung ein bemerkenswerter Prozess, der durch eine Vielzahl von speziellen Molekülen, sogenannten Adhäsions¬oder Zellerkennungsmolekülen, gesteuert wird, die die Verständigung von Zelle zu Zelle vermitteln, und so als chemische Wegweiser und Erkennungsmerkmale dienen, die sicherstellen sollen, dass die wandernden Nervenzellen am richtigen Ort landen, wo sie dann ihre Verbindungen zu den richtigen Zellpartnern knüpfen können. Zunächst bilden die ersten wandernden Neurone die inneren Hirnstrukturen, dann folgt eine weitere Wanderungswelle von Neuronen zur Oberfläche des Gehirns, wobei diejenigen die in den ganz außen liegenden Cortexschichten landen unglaublich weite Strecken in einer Geschwindigkeit von bis zu einem 60 Millionstel Meter pro Stunde zurücklegen.

Sind die Neurone am Zielort angekommen, so beginnen sie ihre Axone (Abb.1) – lange „Kabel” die die Kontakte zu anderen Neuronen bilden und die die Informationen in Form von elektrischen und chemischen Signalen an andere Nervenzellen weiterleiten – auszubilden, und sie bilden weitverzweigte Dendritenbäume (Abb.1) aus – die „Antennen“ oder Empfangsstationen, auf denen alle ankommenden Signale anderer Neurone gesammelt, miteinander verrechnet und dann weiter an das Soma (Abb.1), den Zellkörper geleitet werden. Alle über unsere Sinnesorgane wahrgenommenen Informationen aus der Umwelt werden über solche neuronalen und synaptischen Netzwerke zunächst registriert, dann hinsichtlich ihrer Bedeutung analysiert und schließlich im Gedächtnis abgespeichert, wo sie dann später wieder abgerufen werden können. Unsere Verhaltensweisen im Dialog mit unserer täglichen Umwelt werden ebenfalls, in Abhängigkeit von den wahrgenommenen Umweltreizen und den im Gedächtnis verbliebenen Vorerfahrungen und Informationen, von solchen neuronalen Netzwerken gesteuert. Viele Faktoren, wie z. B. Mangelernährung, durch Strahlung verursachte genetische Mutationen und Drogen wie Kokain, Nikotin oder Alkohol können sich auf diese Zellwanderung und auf die Ausbildung von synaptischen Verbindungen negativ auswirken, und die dadurch resultierenden veränderten synaptische Verschaltungsmuster können eine verminderte Leistungskapazität und Fehlfunktionen des Gehirns zur Folge haben.

Die Balance dieses Wechselspiels von endogenen und exogenen Faktoren verschiebt sich im Verlauf der Hirnentwicklung Während der Fetus zunächst seiner Umwelt im Mutterleib, d. h. der molekularen Zusammensetzung des Fruchtwassers, sowie den durch die Plazenta zugeführten Nähr-/ Giftstoffen und Hormonen mehr oder weniger passiv ausgesetzt ist, nehmen mit zunehmender Funktionsfähigkeit des reifenden Gehirns die Wahrnehmung und dadurch auch der regulatorische Einfluß der Umwelt auf die zelluläre Entwicklungsmaschinerie bereits im Mutterleib immer mehr zu. Der Embryo kann in immer stärkerem Maße aktiv seine Umwelt wahrnehmen und, wenn auch in begrenztem Maße, durch seine Verhaltensreaktionen über die Mutter mit seiner Umwelt kommunizieren. Bei der Geburt nimmt dann die Komplexität der erfahrbaren Umwelt noch einmal sprunghaft zu. Die neu hinzukommenden sensorischen,  motorischen und vor allem auch die emotionalen Erfahrungen übernehmen jetzt die Regie über die genetische und molekulare Zellmaschinerie, um die weitere Hirnentwicklung optimal auf die Umwelt-und Lebensbedingungen des heranwachsenden Individuums abzustimmen, mit all seinen individuellen Eigenschaften und Talenten, aber auch mit seinen Limitierungen und Fehlfunktionen. Ein solch weitreichender Einfluss von Lern- und Erfahrungsprozessen bei der Hirnentwicklung wurde jahrzehntelang gewaltig unterschätzt. Man nahm lange Zeit an, dass ebenso wie z. B. die Augen-, Haut- oder Haarfarbe genetisch festgelegt sind, auch die Entwicklung, spätere Funktionsweise und Leistungskapazität des Gehirns intern vorprogrammiert sei und innerhalb des ersten Lebensjahres fixiert wird. Systematische tierexperimentelle Untersuchungen in den letzten Jahren zeigen jedoch immer mehr, dass die Reichhaltigkeit und der Abwechslungsreichtum der Umwelt letztendlich darüber bestimmt, wie komplex sich die zellulären informationsübertragenden Strukturen des Gehirns entwickeln und miteinander kommunizieren. Eine abwechslungsreiche, interessante und anregende Umwelt regt das Gehirn zu einer verstärkten Aktivität an. Dadurch kann sich zum Beispiel die Sterberate von Nervenzellen und deren synaptischen Kontakte vermindern, die Axone und Dendriten der häufiger aktivierten Nervenzellen verlängern sich und bilden mehr synaptische Kontakte untereinander aus. Hingegen führt ein Mangel oder das völlige Fehlen an anregenden Umwelteinflüssen, wie er am Beispiel von Kaspar Hauser berühmt geworden ist, oder das wiederholte Auftreten von angstvollen oder schmerzhaften Erlebnissen, zur Unter- oder Fehlentwicklung der zellulären Komponenten des Gehirns. Ähnlich wie ein untrainierter Muskel sich nur schwächlich entwickelt, entsteht bei mangelnder Anregung ein Gehirn mit verminderter oder gestörter Leistungskapazität, was dann schließlich zu Lern- und Verhaltensstörungen führen kann.

motorischen und vor allem auch die emotionalen Erfahrungen übernehmen jetzt die Regie über die genetische und molekulare Zellmaschinerie, um die weitere Hirnentwicklung optimal auf die Umwelt-und Lebensbedingungen des heranwachsenden Individuums abzustimmen, mit all seinen individuellen Eigenschaften und Talenten, aber auch mit seinen Limitierungen und Fehlfunktionen. Ein solch weitreichender Einfluss von Lern- und Erfahrungsprozessen bei der Hirnentwicklung wurde jahrzehntelang gewaltig unterschätzt. Man nahm lange Zeit an, dass ebenso wie z. B. die Augen-, Haut- oder Haarfarbe genetisch festgelegt sind, auch die Entwicklung, spätere Funktionsweise und Leistungskapazität des Gehirns intern vorprogrammiert sei und innerhalb des ersten Lebensjahres fixiert wird. Systematische tierexperimentelle Untersuchungen in den letzten Jahren zeigen jedoch immer mehr, dass die Reichhaltigkeit und der Abwechslungsreichtum der Umwelt letztendlich darüber bestimmt, wie komplex sich die zellulären informationsübertragenden Strukturen des Gehirns entwickeln und miteinander kommunizieren. Eine abwechslungsreiche, interessante und anregende Umwelt regt das Gehirn zu einer verstärkten Aktivität an. Dadurch kann sich zum Beispiel die Sterberate von Nervenzellen und deren synaptischen Kontakte vermindern, die Axone und Dendriten der häufiger aktivierten Nervenzellen verlängern sich und bilden mehr synaptische Kontakte untereinander aus. Hingegen führt ein Mangel oder das völlige Fehlen an anregenden Umwelteinflüssen, wie er am Beispiel von Kaspar Hauser berühmt geworden ist, oder das wiederholte Auftreten von angstvollen oder schmerzhaften Erlebnissen, zur Unter- oder Fehlentwicklung der zellulären Komponenten des Gehirns. Ähnlich wie ein untrainierter Muskel sich nur schwächlich entwickelt, entsteht bei mangelnder Anregung ein Gehirn mit verminderter oder gestörter Leistungskapazität, was dann schließlich zu Lern- und Verhaltensstörungen führen kann.

Hier kommt nun die Erziehung durch die Eltern, und die Erzieher in Kinderkrippe, Kindergarten und Schule ins Spiel. Beobachtungen an Heimkindern Mitte des 19. Jahrhunderts und auch die in jüngster Zeit an Kindern in rumänischen Waisenhäusern erhobenen Befunde zeigen ganz klar, welch verheerende Wirkung ein Mangel an emotionaler Zuwendung auf die Entwicklung kognitiver und emotionaler Fähigkeiten hat.

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, diesen Spruch haben wir uns fast alle von den Eltern oder Großeltern anhören müssen. Die Erkenntnisse aus der neurobiologischen Grundlagenforschung erweitern die Bedeutung dieser Redensart um eine entwicklungsbiologische Komponente, indem sie das Verhalten und die Gehirnfunktionen miteinander verknüpft. Ein nicht nur für den Entwicklungsbiologen  sondern auch für Geburtshelfer, Kinderärzte, Erzieher und Eltern bedeutsames Charakteristikum sowohl der psychischen Entwicklung als auch der Entwicklung des Gehirns sind „sensible“ Phasen, d. h. mehr oder weniger scharf begrenzte Zeitfenster, während derer sich bestimmte Verhaltens- und Hirnleistungen entwickeln. Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass Verhaltensweisen, insbesondere wenn sie mit bestimmten positiven oder negativen Emotionen verknüpft sind, z. B. Gewohnheiten, Vorlieben, die in früher Kindheit erworben wurden, gewissermaßen „eingeprägt“ werden, also mehr oder weniger unverändert ein Leben lang erhalten bleiben.

sondern auch für Geburtshelfer, Kinderärzte, Erzieher und Eltern bedeutsames Charakteristikum sowohl der psychischen Entwicklung als auch der Entwicklung des Gehirns sind „sensible“ Phasen, d. h. mehr oder weniger scharf begrenzte Zeitfenster, während derer sich bestimmte Verhaltens- und Hirnleistungen entwickeln. Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass Verhaltensweisen, insbesondere wenn sie mit bestimmten positiven oder negativen Emotionen verknüpft sind, z. B. Gewohnheiten, Vorlieben, die in früher Kindheit erworben wurden, gewissermaßen „eingeprägt“ werden, also mehr oder weniger unverändert ein Leben lang erhalten bleiben.

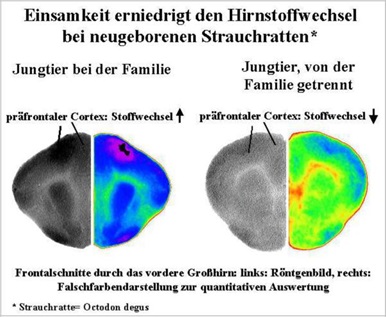

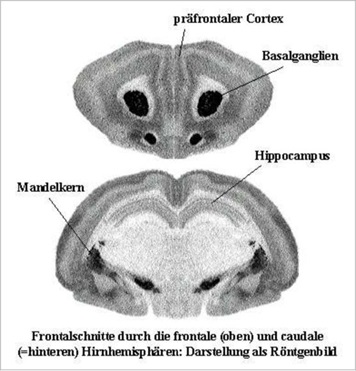

Neuere tierexeperimentelle Befunde bestätigen dies, und sie zeigen darüber hinaus, dass eine der Ursachen für diese deprivationsinduzierten Lern- und Verhaltensdefizite die gestörte Reifung des für Lernen und Gedächtnisbildung und die emotionale Steuerung des Verhaltens verantwortlichen limbischen Systems ist. Das Gehirn von Wirbeltieren, einschließlich des Menschen wird, gewissermaßen als Sicherheitsfaktor, mit einem Überschuß von Nervenzellen und synaptischen Verschaltungen geboren. Die Natur betätigt sich nun gleichermaßen als „Bildhauer“, der aus einem groben, unstrukturierten Stein durch Wegnahme überflüssigen Materials eine vollendete Statue erschafft. Aus dem Überangebot an neuronalen Verschaltungen werden diejenigen Synapsen, die durch frühe Erfahrungen und Lernprozesse häufig und stark aktiviert werden, selektiv erhalten und verstärkt, während die Verbindungen, die selten, nur schwach oder gar nicht aktiviert werden, abgebaut werden. Es scheint also, als ob gerade die frühen Erfahrungen ihren „Abdruck“ im sich noch entwickelnden und daher im Vergleich zum erwachsenen Gehirn noch sehr viel stärker modellierbaren Gehirn hinterlassen und dadurch unsere Verhaltensweisen nachhaltig beeinflussen und manchmal sogar unveränderbar festlegen. Je nach den in früher Jugend vorliegenden Umweltbedingungen kann sich diese Plastizität, d. h. die starke Veränderbarkeit des jungen Gehirns, sowohl in positiver, aber auch in negativer Weise auswirken. Dies impliziert, dass es insbesondere die ganz frühen Erfahrungen sind, d. h. während und in den Wochen und Monaten nach der Geburt, die vermutlich das Gehirn am nachhaltigsten formen. Welche Umweltfaktoren hier eine Rolle spielen und welche zellulären Mechanismen an der erfahrungsgesteuerten Hirnentwicklung beteiligt sind, ist noch weitgehend unbekannt und wird derzeit an Tiermodellen untersucht. Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass Ratten oder Hühnerküken, die während früher Entwicklungsphasen wiederholt oder ständig von den Eltern getrennt wurden, deutlich reduzierten Stoffwechsel im präfrontalen Cortex und anderen limbischen Hirnregionen aufweisen (Abb. 3), einer insbesondere beim Affen und Menschen besonders ausladend entwickelten Region im Stirnbereich, die sowohl bei der Wahrnehmung von emotionalen Signalen (z. B. durch Mimik oder Sprache) als auch bei der Steuerung emotionaler Verhaltensweisen eine wichtige Rolle spielt.

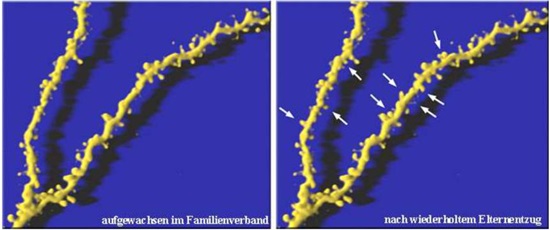

Da die Nervenzellen beim Wachstum und für die Ausbildung ihrer synaptischen Verschaltungen (den Informationskanälen) einen sehr hohen Energiebedarf (im Gehirn wird der Energiebedarf durch Traubenzucker gedeckt) haben, muss eine wiederholte oder ständige Herabsetzung des  Energiestoffwechsels zwangsläufig zu einer verzögerten oder fehlerhaften Reifung der Informationskanäle im Gehirn führen. Dies zeigt sich u. a. auch dadurch, dass Tiere, die wiederholtem Stress ausgesetzt wurden, im Präfrontalcortex und anderen limbischen Hirnregionen eine vermehrte Anzahl von erregenden Synapsen, den Spinesynapsen, aufweisen (Abb. 4). Diese vermutliche überzähligen Informationskanäle könnten, und das muss nun in weitergehenden Untersuchungen geklärt werden, im Gehirn zu Störungen in der Informationsverarbeitung führen, die sich dann z. B. in Verhaltens- oder Lernstörungen äußern können.

Energiestoffwechsels zwangsläufig zu einer verzögerten oder fehlerhaften Reifung der Informationskanäle im Gehirn führen. Dies zeigt sich u. a. auch dadurch, dass Tiere, die wiederholtem Stress ausgesetzt wurden, im Präfrontalcortex und anderen limbischen Hirnregionen eine vermehrte Anzahl von erregenden Synapsen, den Spinesynapsen, aufweisen (Abb. 4). Diese vermutliche überzähligen Informationskanäle könnten, und das muss nun in weitergehenden Untersuchungen geklärt werden, im Gehirn zu Störungen in der Informationsverarbeitung führen, die sich dann z. B. in Verhaltens- oder Lernstörungen äußern können.

Vermehrung von Synapsen im Präfrontalcortex nach wiederholtem Elternentzug: Chaos im Gehirn?

Auch die Dichte von Nervenzellen und Fasern, die die chemischen Botenstoffe (Neurotransmitter)  Serotonin, Dopamin und Gamma-amino-Buttersäure (GABA, ein hemmender Botenstoff der die Erregbarkeit des Nervenzellen unter Kontrolle hält) enthalten, die bei der Signalweiterleitung an den Synapsen ausgeschüttet werden, und die Dichte der auf der Zellmembran der Zielzellen lokalisierten Rezeptoren (Abb. 5), die den Neurotransmitter binden und damit die Weiterleitung von einer Nervenzelle zur nächsten vermitteln, ist bei den frühkindlich deprivierten Tieren verändert.

Serotonin, Dopamin und Gamma-amino-Buttersäure (GABA, ein hemmender Botenstoff der die Erregbarkeit des Nervenzellen unter Kontrolle hält) enthalten, die bei der Signalweiterleitung an den Synapsen ausgeschüttet werden, und die Dichte der auf der Zellmembran der Zielzellen lokalisierten Rezeptoren (Abb. 5), die den Neurotransmitter binden und damit die Weiterleitung von einer Nervenzelle zur nächsten vermitteln, ist bei den frühkindlich deprivierten Tieren verändert.

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Können positive und negative Gefühlserfahrungen während der ersten Lebensphase auch beim Menschen die Entwicklung der limbischen synaptischen Verschaltungsmuster beeinflussen? Klinische Studien weisen immer mehr in diese Richtung. Belastende Ereignisse wie der Verlust oder die Trennung der Eltern oder Misshandlungen könnten auch beim menschlichen Säugling und Kleinkind die synaptischen Umbauprozesse in den limbischen Emotionsschaltkreisen verändern. Die Folge solcher Fehlverschaltungen im Gehirn: Ein falsch geknüpftes neuronales Netzwerk, das Verhaltens- oder Lernstörungen bis hin zu psychischen Erkrankungen bewirken kann. Umgekehrt sollten jedoch auch positive Perspektiven betrachtet werden, die sich aus den tierexperimentellen Befunden ableiten lassen. Die Anpassungsfähigkeit des neugeborenen bzw. frühkindlichen Gehirns ermöglicht es Eltern und Erziehern in den ersten Lebensjahren, d. h. im Vorschulalter, die Entwicklung der limbischen Schaltkreise der Kinder über eine intellektuelle und emotionale Förderung zu optimieren. Gerade diese frühe Phase muß dazu genutzt werden, die hirnbiologische Basis für spätere Lernleistungen und sozio-emotionale Kompetenz zu bilden. Neben der  Bildung im naturwissenschaftlichen und sprachlichen Bereich kommt der ästhetischen Bildung, also die frühe Erfahrung und aktive Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst und Musik eine wichtige Rolle zu. Die Erfahrung mit Kunst spricht neben den sensorischen (Sehsystem, Hörsystem, Tastsinn, Geruch und Geschmack) und feinmotorischen Zentren insbesondere auch die emotionalen Kanäle im Gehirn an, es wird also gleichzeitig auch das limbische „Belohnungssystem“ aktiviert, welches damit für Lernen und Gedächtnisprozesse auf allen Ebenen optimiert werden kann. Es werden also die Sinneseindrücke mit den Emotionen verknüpft, und dies ist essentiell für jedwede kognitive Leistung im späteren Leben.

Bildung im naturwissenschaftlichen und sprachlichen Bereich kommt der ästhetischen Bildung, also die frühe Erfahrung und aktive Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst und Musik eine wichtige Rolle zu. Die Erfahrung mit Kunst spricht neben den sensorischen (Sehsystem, Hörsystem, Tastsinn, Geruch und Geschmack) und feinmotorischen Zentren insbesondere auch die emotionalen Kanäle im Gehirn an, es wird also gleichzeitig auch das limbische „Belohnungssystem“ aktiviert, welches damit für Lernen und Gedächtnisprozesse auf allen Ebenen optimiert werden kann. Es werden also die Sinneseindrücke mit den Emotionen verknüpft, und dies ist essentiell für jedwede kognitive Leistung im späteren Leben.

Zukünftige interdisziplinäre Forschungsinitiativen sollten sich daher damit beschäftigen, wie die neuen entwicklungsbiologischen Erkenntnisse nutzbringend in eine verbesserte frühe (vor-)schulische Erziehung integriert werden können. Darüber hinaus müssen auch Fragen angegangen werden, inwieweit entwicklungsbedingte hirnbiologische Fehlentwicklungen und die damit einhergehenden Verhaltensstörungen optimal korrigiert werden können, und zwar auch noch während späterer Lebensphasen, in denen die Anpassungsfähigkeit des Gehirns nicht mehr so stark ausgeprägt ist wie in den ersten Lebensjahren.

Aus den bisher ausgeführten Überlegungen heraus muß demnach der Bildung in Familie und im Vorschulbereich ein weitaus stärkeres Gewicht zukommen, als es bisher in Deutschland der Fall ist. Die Kindertagesstätten müssen schnellstens von ihrem Status als Betreuungseinrichtung (schon symbolisiert durch die unbeseelte Bezeichnung „Tagesstätte“) für die Kinder berufstätiger Eltern weg und hin zu ihrem Auftrag als Bildungseinrichtung (wie viel treffender war dies in der alten, mittlerweile weltweit gebräuchlichen Bezeichnung Kindergarten symbolisiert, in dem etwas heranwächst, das gehegt und gepflegt werden muss!). Darüber hinaus muß der individuellen Entwicklung des einzelnen Kindes (und vor allem seines Gehirns!) mehr Rechnung getragen werden, die psychische und hirnbiologische Reife ist mitnichten über das Lebensalter messbar. Daher besteht eine weitere Forderung darin, den Übergang und die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschulen, und nicht zuletzt auch eine intensivere Zusammenarbeit dieser Einrichtungen mit den Eltern maßgeblich verbessert werden. Es ist nun ein – längst überfälliger – Zeitpunkt gekommen, in dem die traditionell eher getrennt arbeitenden Fachdisziplinen der Entwicklungspsychologie, Pädagogik und Neurobiologie auf dem Gebiet der kognitiven Entwicklung gemeinsame Konzepte entwickeln können. Auf wissenschaftlicher Ebene existieren auch bereits einige vielversprechende Ansätze, es müssen jedoch zeitgleich auch praxisorientierte Konzepte erarbeitet werden, die möglichst umgehend in die Tat umgesetzt und messbare Ergebnisse erbringen sollten.

Weitere Informationen:

Allgemein abgefasste Texte und Artikel in pdf-Format zum Downloaden über unsere Webseiten:

http://www.uni-magdeburg.de/bio/hirnforschung.htm

Fachartikel (englisch) zum Downloaden über unsere Webseiten:

http://www.ifn-magdeburg.de/resgroups/rg1/rg1_publ.jsp

Glossar:

Das Gehirn ist aus zwei verschiedenen Zelltypen aufgebaut: 1) Neuron = Nervenzelle, die der Informationsübertragung dient, und 2) Glia(-zelle) = „Partnerzelle” der Nervenzelle, die in anderer, zum Teil noch nicht ganz bekannter Weise an der Informationsübertragung beteiligt ist. Eine Nervenzelle besteht aus: 1) dem Soma = Zellkörper, in dem ein Zellkern sitzt, 2) Dendriten = Ausläufer der Nervenzelle, auf dem die Informationen anderer Nervenzellen, vermittelt über die chemischen Signale (Ausschüttung von (Neuro-)Transmitter = chemischer Botenstoff) der Synapsen (= Struktur des Neurons, an der Information zwischen Nervenzellen ausgetauscht werden), eintreffen. Das chemische Signal wird an der Synapse in ein elektrisches Signal umgewandelt, welches dann in den Zellkörper weitergeleitet wird. Vom Zellkörper aus läuft das elektrische Signal dann in das 3) Axon = Ausläufer der Nervenzelle, welcher in einer oder mehreren Synapse(n) endet, an dem das elektrische Signal dann wieder in ein chemisches Signal (s. o.) umgewandelt und dem Dendriten anderer Nervenzellen „mitgeteilt“ wird. Dopamin, Serotonin, GABA sind Neurotransmitter, die wie oben beschrieben bei der Informationsübertragung zwischen Neuronen an deren Synapsen als Botenstoff dienen.

Cortex = Großhirnrinde, eine vor allem beim Menschen besonders groß entwickelte Struktur, die nochmals unterteilt werden kann in Bereiche mit unterschiedlicher Funktion, z. B. auditorischer Cortex=Hörrinde, visueller Cortex=Sehrinde etc. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Deprivation (= Mangel bzw. völliges Fehlen von sensorischen, motorischen und emotionalen Umweltreizen), die funktionelle Reifung des präfrontalen Cortex (= Assoziationscortex) und vermutlich auch das gesamte limbische System (= ein über Synapsen miteinander kommunizierendes System verschiedener Hirnregionen, welches maßgeblich bei Lernprozessen und der Gedächtnisbildung, aber auch bei der Wahrnehmung und Entstehung von Gefühlen und gefühlsbetonten Verhaltensweisen beteiligt ist) in vermutlich negativer Weise beeinflusst.